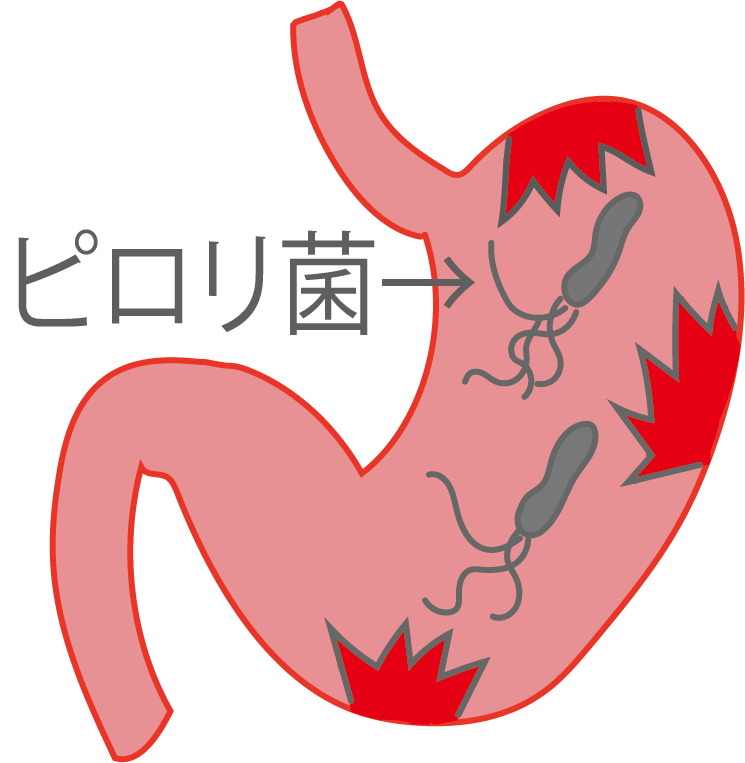

ピロリ菌は胃に住み着いています!

今回のテーマは、ピロリ菌です。よく、ピロリ菌とかわいく呼ばれていますが、胃の中に住み着く、なかなかしぶとい菌です。慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍・胃がんなどの原因になることがあります。アルカリ性のアンモニアを作り、強い酸の胃の中でも、中和しながら生き続けます。

ピロリ菌:ヘリコバクター・ピロリ

正式名称はヘリコバクター・ピロリです。名前の由来は👇

ヘリコ=「らせん」「旋回」、バクター「バクテリア:細菌」

ピロリ=「胃の出口(幽門)ピロリス」からきています。

ピロリ菌は、らせん型で約4ミクロンの小さい細菌です。鞭毛と呼ばれるひげが数本あり、それを回して胃の中を動き回ります。

ピロリ菌は胃散から胃を守る粘液の中に存在し、酵素(ウレアーゼ)を分泌して、胃の中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解します。そのアンモニアが胃酸を中和することで、胃の中で生き続けています。

ピロリ菌に感染するわけ

ピロリ菌に感染している人は、3000万人以上といわれています。特に50歳以上の方が多いようです。感染する理由が明確にわかっているわけではありません。昔は、衛生環境が今より整っていませんでした。知らずに、汚染された井戸水を、飲料水として使用することもありました。そこにいたピロリ菌が口から入ってきた可能性があります。最近は環境も整備され、家庭内感染が主ですが、感染率は減少しています。

ピロリ菌の検査はどうする

ピロリ菌に感染しているか検査する方法は、内視鏡を使わない方法と、使う方法があります。今回は、現在、スタンダードになっている、内視鏡を使わない尿素呼気試験法について、簡単にお示します。

尿素呼気試験法とは・・・ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素により、胃の中の尿素を分解して、アンモニアと二酸化炭素をつくることは説明しました。尿素呼気試験法は、その原理を利用して、検査薬を服用する前後の呼気を集めて検査します。ピロリ菌に感染している場合では、呼気に二酸化炭素が多く検出されるため、感染していることがわかります。尿素呼気試験法は、胃全体のピロリ菌の有無を調べる検査です。また、内視鏡のように、体に負担がないのが特徴です。内視鏡での検査の一部では、採取した部分だけで判断しますので、見逃される可能性があります。

| 内視鏡を使う検査 | 内視鏡を使わない検査 |

| 培養法 | 尿素呼気試験 |

| 迅速ウレーゼ試験 | 血清抗測定法 |

| 組織鏡検法 | 尿中抗体測定法 |

| 核酸増幅法 | 便中抗原測定法 |

| 参考:日本ヘリコバクター学会 | |

ピロリ菌に感染していたらどうする

ピロリ菌に感染しても、全員が胃がんになるわけではありません。しかし、多くの方が胃炎などの症状があるといわれています。そして、胃がんになる確率があがることも確かです。では、どうすればよいのか?現在は除菌療法があります。

・胃散を抑える胃薬

・2種類の抗生物質 1日2回7日間服用(基本処方)※医師の指示通り

これでおおよその方は完了です。でも、失敗して、うまくピロリ菌を退治できなかった方は、もう一度除菌治療を行います。使用した抗生物質が効かなかった可能性を考え、別の種類の抗生物質を使います。

ピロリ菌の除菌治療についてご注意いただきたいこと

ピロリ菌を退治するには、抗生物質を2種類使う治療を行います。この抗生物質は、腸を刺激したり、腸内細菌に影響を与えることがあります。そのため、下痢や軟便などの副作用があらわれることがあります。こうした副作用が出たとき、自己判断で薬を中止してしまうと、除菌に失敗する可能性があります。気になる症状があった場合は、必ず主治医にご相談ください。

また、使用される抗生物質のひとつに、ペニシリン系の薬があります。ペニシリンアレルギーのある方は、必ず医師や薬剤師にお伝えください。ペニシリン以外の抗生物質や薬に対してアレルギーのある方も、同様に申告をお願いします。そのほか、まれに味覚の変化や皮膚の異常などが見られることもあります。お薬には副作用というリスクも伴いますが、ピロリ菌の除菌治療は、胃がん予防などの面で多くのメリットがある治療です。気になることがあれば、医師またはかかりつけの薬剤師にご相談ください。

◎除菌治療後も胃がんなどのリスクがゼロになるわけではありません。定期的な検診を忘れずに!

細菌は悪者ですか? 「ピロリ菌を退治する」と聞くと、「細菌はいないほうがいい」と思われがちですが、実はそんなことはありません。人間の体は、もともと多くの細菌と共存して生きています。その代表が「腸内細菌」です。腸内細菌は、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスによって、健康を支えています。

このバランスが崩れると、免疫力の低下や肌荒れ、便秘などさまざまな不調が起こりやすくなります。食事・運動・睡眠などの生活習慣を整えて、免疫力アップ!細菌に悪さされない体作りを心がけましょう!