メタボリックシンドロームを予防!第2弾

メタボリックシンドロームとは内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい状態であることは前回ご説明しました。その原因のひとつは動脈硬化です。今回は動脈硬化を中心に、食事療法、運動療法についてまとめてみました。

動脈硬化予防のための食事療法

日本動脈学会で提唱している『The Japan Diet』については紹介しましたが、少し詳しくみてみましょう。

和食は、日本人の伝統的な食文化としてユネスコ無形文化遺産に登録されています。昭和世代が食していた和食は、洋食に比べて脂質量も少なく、動脈硬化を予防するのには良いようです。和食の基本は「一汁三菜」、主食のご飯で炭水化物、主菜に肉や魚などのたんぱく質、副菜に煮物、豆腐、漬物、味噌汁と、野菜、海藻、豆類、食物繊維、発酵食品など、バランスよく栄養を摂取できます。副菜2つ以上がポイントです。しかし、和食は、塩分を多く摂りがちなのが注意点です。薄味や減塩食品を使うように心がけましょう!

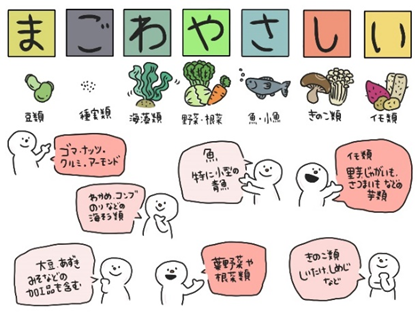

「まごわやさしい」とは栄養に取り入れたい7つの食材の頭文字をとったものです。

和食によく使う食材ばかりです。もちろん脂質も重要な栄養素ですので、出来るだけバターやラードなどの動物性油脂を控えて、植物油脂を使うようにしてください。日本には“だし”という文化があるので、だしをよくとって、濃くのある料理作りに挑戦しましょう。コレステロールが高いと医師から宣告されたら、和食中心の食事に切り替えてください。しかし、たまには自分の大好物を食べることも大切です。いつも体を労わっているご褒美に!

参考:動脈硬化を知る×動脈硬化を予防する食事 一般社団法人日本動脈硬化学会

日本食(和食)は理想的な健康長寿食 健康長寿ネット

カロリーって

いつも「カロリー取り過ぎだよ」なんて言っていますが、カロリーとはなんでしょうか。いまさらですが、カロリーは、食品が体内でエネルギーに変換される際のエネルギー量(熱量)の単位です。食品はkcalで表します。人間はエネルギー無しには生きていけません。車と同じで、ガゾリンがゼロになったら走れません。私たちのエネルギー源が食べ物だと考えれば、食事の重要性がわかります。ただ食べればよいのではなく、摂取するカロリーと消費するカロリーのバランスがとても大切なのです。

動脈硬化予防のための運動療法

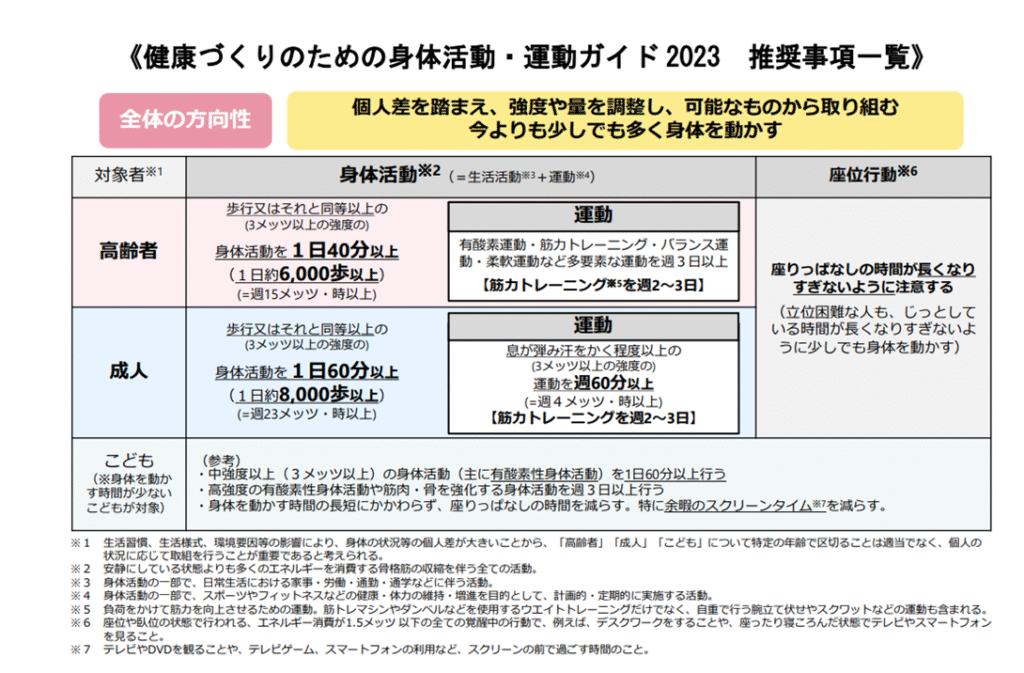

メタボリックシンドロームを予防するためには、高齢者は1週間で15メッツ・時以上の活動をおすすめします。メッツ(METs)は1時間あたりのエネルギー消費量を示す単位です。具体的には、安静時(座っている状態)を「1 METs」とし、各運動が何倍の強度になるかを相対的に表します。それでは、活動時のエネルギー消費量を計算してみましょう。

エネルギー消費量(kcal) = METs値×実施時間× 体重(kg)×1.05

体重60kgの方が普通歩行で1時間散歩した場合

3.0(METs値)×1時間×60kg×1.05=189kcal

普通歩行で1時間の散歩は3メッツです。

高齢者は、強度3メッツ以上の活動を週15メッツ

・時以上が目標になります。とにかく、座りっぱなしはよくありありません。少しでも、活動時間を増やしましょう!動けない方は座ってエクササイズを!

| 活動 | METs値 |

| ゆっくり歩く(時速3.2㎞未満) | 2.0 |

| 普通の歩行(時速4.0㎞) | 3.0 |

| ゆっくり階段を上る | 4.0 |

| 速歩(時速6.4㎞) | 5.0 |

| 早く階段を上る | 8.8 |

| ランニング(時速8.4km) | 9.0 |

引用:健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(概要)厚生労働省HP