メタボリックシンドロームを予防

メタボリックシンドロームとは内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい状態のことです。

単に太っているとか、ウエストが大きいということではありませんが、やはり肥満は大敵のようです。日本人の死因の上位が心臓病、脳卒中なので、食事や運動で予防することが大切です。これらの病気の危険因子は動脈硬化です。

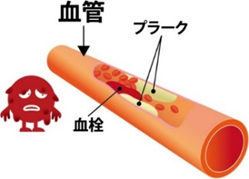

動脈は血液を全身に運搬する通り道です。しかし動脈も加齢や余分なコレステロールでしなやかさがなくなり、固くもろくなってきます。そしてコレステロールが溜まっていくとプラーク(余分なコレステロールや脂肪の塊)ができて、ますます血液が流れにくくなります。お肌と一緒で血管もいつまでも若くあってほしいものです。今回はメタボリックシンドロームについてお伝えします。

動脈硬化を起こしやすくする要因

動脈硬化の主な要因は、喫煙や肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)などです。煙草は百害あって一利なし!今からでも禁煙すべきです。煙草にはニコチンなどの有害物質が200種類以上含まれます。しかし、依存性があるため、なかなか止められないのも事実です。

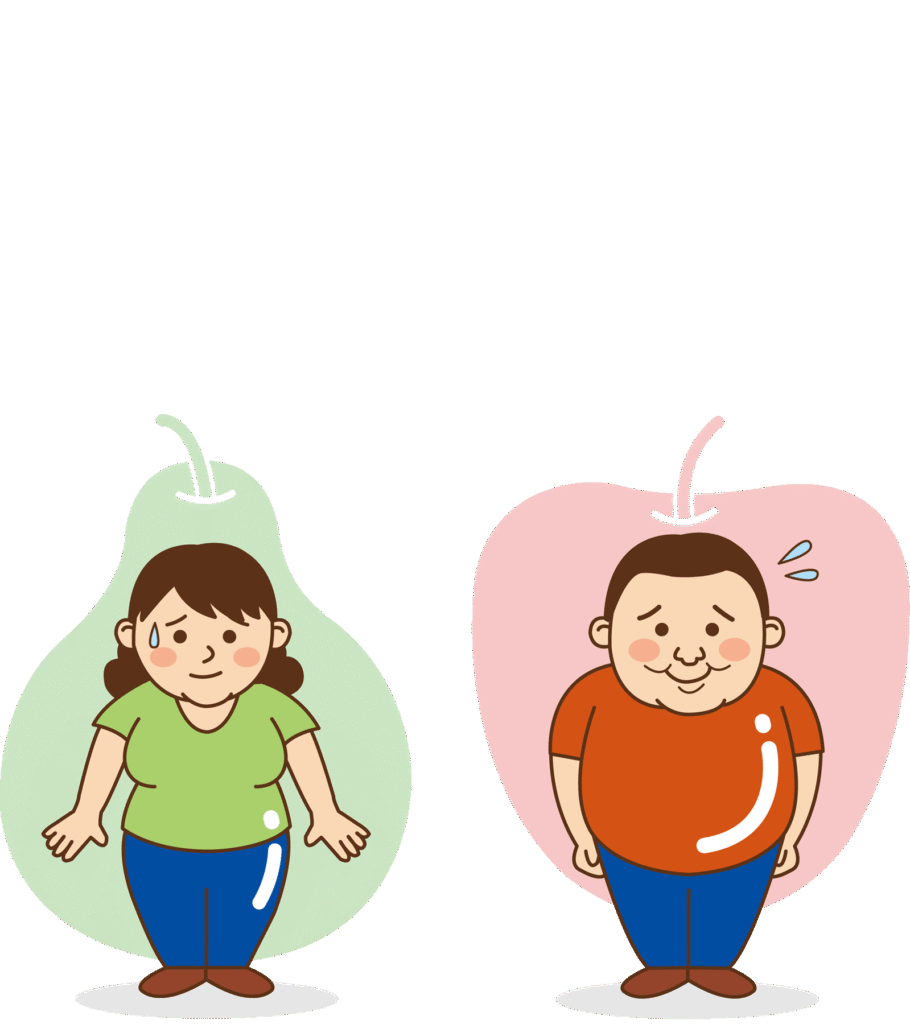

そして、肥満です。肥満とは、体重が多いだけでなく、脂肪が過剰に蓄積している状態です。肥満には、筋肉の内側(腹腔内)に脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満(リンゴ型肥満)」と、腰まわりや太ももなどの下半身に脂肪が蓄積する「皮下脂肪型肥満(洋ナシ型肥満)」があります。特にリンゴ型肥満の方はメタボリックシンドロームにお気を付けください!

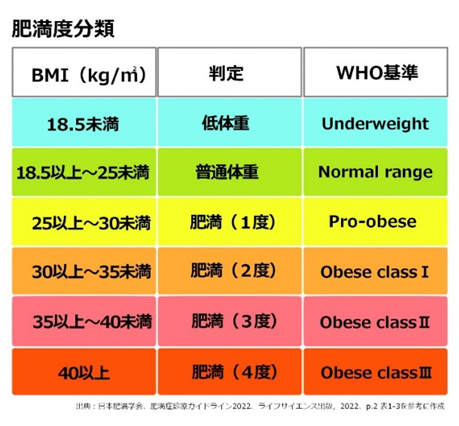

BMIについて

BMIはBody Mass Indexの略で世界共通の肥満度の指標です。身長と体重から計算することができます。

BMI=体重(㎏)/身長(m)×身長(m)標準値 22※1

身長160cm 体重65kgの場合

65kg/1.6m×1.6m=25.4(BMI)→肥満(1度)

では標準体重を考えてみましょう!

1.6m×1.6m×22=56.3kg

※1標準値22は病気になる確率が最も低いという疫学調査から導きだされたもの

健康を維持するためには、痩せすぎも太り過ぎもよくありません。標準体重はダイエットの目安になりますが、急激に体重を落とすと体に負荷がかかります。1ヶ月に1kgくらいのスローペースで無理なくダイエットしてみましょう。食事療法と運動療法は健康に痩せるための要です。

参考:生活習慣病 eヘルスネット(厚生労働省)

メダボリックシンドロームを予防しよう

メタボリックシンドローム、動脈硬化を予防・改善するための食事と運動についてまとめました。やはり、規則正しい生活は万病の予防!それでは、日常でのセルフケアから始めましょう。先ずは、肥満解消ですが、肥満は摂取エネルギー(食事)>消費エネルギー(運動)のバランスの悪化で生じることが多いです。カロリーを減らして、運動を増やせば自然に体重は落ちるでしょうが、そんなに簡単ではありませんよね!逆に頑張り過ぎるのもストレスになってしまいますので、気負わずにトライしましょう。

食事:日本動脈学会では『The Japan Diet』を提唱しています。要するに、昔の和食に戻しましょうというといことです。和食以外も以下に沿って食事すれば『The Japan Diet』です。

- 肉の脂身、動物脂、鶏卵、清涼飲料や菓子などの砂糖や果糖を含む加工食品、アルコール飲料を控える

- 魚・大豆・大豆製品、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻・きのこ、こんにゃくを積極的にとる

- 精製した穀物を減らして未精製穀類や雑穀・麦を増やす

- 甘未の少ない果物と乳製品を適度にとる

- 減塩して薄味にする

↓詳しく知りたい方は🔍

引用:動脈硬化を知る×動脈硬化を予防する食事 一般社団法人日本動脈硬化学会

運動:運動はもちろん個人の体力や持病によっても違いますので、焦ることはありません。じっとしているより動いた方が良いというレベルからはじめてみましょう。エネルギー量を消費することが目的で、1週間あたりのエネルギー消費量が多いほど、脂肪量も減少するという報告があるそうです。運動の目標はメッツという単位であらわします。メッツとは安静にしている時を1メッツとし、その何倍を消費するかという指標です。メタボリックシンドロームを予防するためには、1週間で15メッツ・時以上のウォーキングや自転車エルゴメーター、ジョギング、水泳、体操などの有酸素運動を行うことが必要とされています。

食事療法や運動療法での予防については第2弾で詳しくお伝えします。

薬を飲んで下げれば良いと、食事や運動の習慣を見直さないのは一番良くないことですが、やはり薬に頼らなければならない場合もあります。ちなみにコレステロールを下げる薬(スタチン製剤)は、日本の農学博士が発見しました。世界で“動脈硬化の第二のペニシリン”と呼ぶほど画期的な発見でした。誇らしいことです。